2016年6月23日(木)~26日(日)、東京・渋谷ヒカリエにて「東京カメラ部2016写真展」が開催されました。開催期間中のイベントステージでは、人気フォトグラファー、写真業界関係者、歴代東京カメラ部10選などをお招きして、さまざまなテーマでトークショーが行われました。

6月26日(日)に行われた日経ナショナル ジオグラフィックのトークショーでは、取締役会長 伊藤達生さんにご出演いただき、「写真で生きていくということ」をテーマに、プロになる方法論をグローバルな視点からお話しいただきました。

塚崎「東京カメラ部を運営して4年になります。10選も4代生まれてきました。そして、10選を転機に写真で食べていきたいという人たちが増えてきています。なかなか険しい道なので東京カメラ部として積極的に推奨しているわけではありません。しかしながら、そうした方々の投稿に支えていただいている東京カメラ部として、恩返しをしたいと思っています。そういった中で、別のご縁で伊藤さんと出会い、世界で活躍している写真家やマーケットについてのお話を伺いました。これは写真家を目指す方にとって有益な情報なので、私の胸に留めておくべき話ではなく、ぜひ共有させていただきたいと思い、本日、この場を設けさせていただきました」

伊藤「ナショナル ジオグラフィック誌は写真を武器にした報道機関で、写真家の果たす役割が高いことも特徴です。日本の写真家が、世界を舞台により活躍してくれると嬉しいなと思っています。写真家のプロというのは何を目指すべきか、プロになるためにはどういう方法があるのかということは、みなさんも知っておいて損はありません。今日お話しするのは、どうせプロを目指すならば世界のトップを目指してみよう、というのが前提です」

伊藤「昔の国内写真市場は芳醇でした。グラフ雑誌がたくさんありました。それはプロの写真家が活躍できる舞台でもありました。普通の週刊誌でもいまは写真家を連れて取材に行くことは少なく、取材者が自分で写真を撮ってしまいます。写真集も10万部以上とかなりのマーケットがありました。しかし今は総崩れになっています。私たちは毎号新しい作家を使った報道をする努力をしていますが、すべてのメディアで同じ努力ができるわけではありません」

伊藤「今日の一つのテーマとして、日本の写真に関わる力と作家の力を対比していきます。世界で一眼レフメーカーは8社。そのうち7社が日本。日本の風土は機械を作る点では世界から高い評価を受けていますが、写真の表現という点ではほとんど評価されていません」

塚崎「一例として、N.Y. MoMAで所蔵されている日本の作家は何人ですか?」

伊藤「コレクションに収蔵されているのは、細江英公さん、東松照明さん、森山大道さんなど数名です。MoMA全体では1万人の作家のコレクションを持っていますから、日本人はかなり少ないといえるでしょう。写真学科のある学校は日本に15校で、大学院も併設されています。写真の専門学校もあわせて約30校あります。つまり、毎年700~900人は写真学科を卒業していますが、日本国内で就職するのはとにかく難しい。報道機関の採用は厳しめと限られている状態、広告写真も定期的に募集があるわけではない。数的には結婚式場やスタジオのお仕事を目指される方が多いのではないかと思いますね。日本には2万館の写真館がありますが、ほとんどは家業になっていて第三者が写真館に入るのはなかなか厳しいです。日本国内でいうと、写真家として生きていくマーケットはかなり限られている状況ですね」

塚崎「写真家の方々には定年はありません。これも影響はあるのでしょうか。」

伊藤「そうですね。豊かな時代に基盤を作り名前を残しているシニア世代の有名作家がいまでも現役として多数活躍されています。これからの方はこのシニア世代と勝負をしなければならない訳です。また、昔のような市場環境はありませんから、シニア世代の方々と同じ方法論では生き抜いていけないでしょう」

伊藤「最初に申し上げておきますが、写真で生きていくということはすごく大変です。何十万分の1を勝ち抜いていかなければなりません。できれば普通の生活を保たれた方が、様々な面で幸せだと思います。相当覚悟が必要で、仕事を辞めてでも、という方は考え直した方がいいです」

塚崎「海外では普通のサラリーマンなどをしながら写真家をされている方が増えていると伺ったのですが」

伊藤「デジタル市場になり、そういう方も増えていると思います。私は、さきほど、『プロにはなるべきじゃない。できれば普通の生活を保たれた方が、様々な面で幸せだと思います』と申しましたが、どうせ苦労をするのならば、とてつもない評価が得られる高いところを目指した方がいいじゃないかとも思うのです。そして、プロになるには方法があります。方法と言うか、作法ですね。これはWebでも調べられる平等な手口です。実際にニューヨーク、パリ、ロンドンでは新しい作家が増えています」

塚崎「最近、海外ではピーター・リクが撮影したモノクロ写真『ファントム』が650万ドルで取引されたという出来事がありましたよね」

伊藤「はい。海外では億万長者への道もあると思います(笑)。写真プリントが1枚1千万円の値がつくことは希ではありません。日本から出て行けということではないのですが、世界にはマーケットがあるのだということは視野に入れて欲しいです」

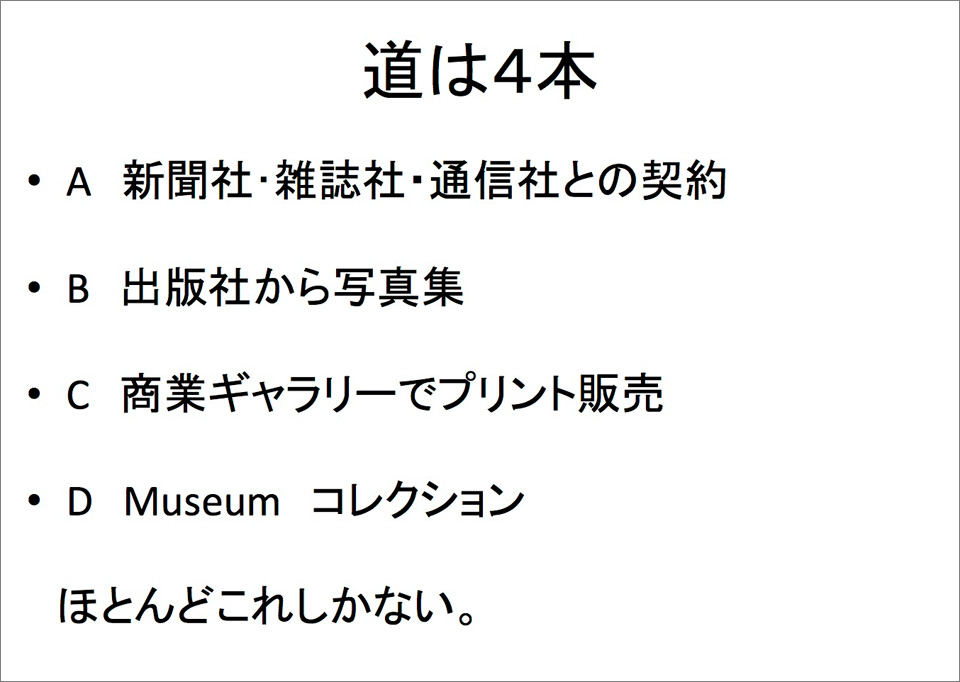

伊藤「写真家として生きていくメジャーな道は4つしかありません。A・メディアとの契約、B・出版社から写真集を発売する、C・商業ギャラリーでプリントを売る、D・ミュージアムコレクションとして所蔵される、この4つです」

塚崎「日本ではその道筋は通用するのでしょうか」

伊藤「厳しいでしょう。A(メディアとの契約)は毎年採用があるかなとは思いますが、一社につき数人と限られています。B(出版社から写真集を発売する)の写真集が売れたとしても作家に入るのは数万から数十万円。重版もほとんどかかりません。C(商業ギャラリーでプリントを売る)の商業プリントは日本にはほぼ市場がない。日本で売れるとしても、2万円からせいぜい20万円で、収入というほどの金額ではない。D(ミュージアムコレクションとして所蔵される)のコレクションは美術館側の独自の判断で選ばれるもので、ほとんど考えられない。東京都写真美術館やアマナさんのプライベートコレクションで写真家への支援が行われていますが、それも限定的です」

塚崎「国内では厳しいとなると海外でとなりますが、海外でプロになるためにはどうすれば良いのでしょうか?」

伊藤「ナショナル ジオグラフィックに、日頃活躍している写真家の活動をまとめたサイトがあります。ここに掲載されるような写真家がどのようにしてこの座を掴んだかというと、まずフォトエディターに選んでもらう、というものがあります。フォトエディターはどの写真家を起用するかを決める立場にあります。ナショナル ジオグラフィック誌の特集は写真家が発案しており、写真家が企画内容をフォトエディターにプレゼンするというプロセスです。最初はフォトエディターにどのように接触するかが鍵ですよね。他誌のフォトエディターの場合も同じですが、自分の過去の作品を16~20ページくらいずつ3つの冊子にまとめ、今トライしているテーマでもう一冊作る。これを見てもらうというのがセオリーです」

塚崎「フォトエディターに見てもらうまでが大変ですよね」

伊藤「はい。大変です。例えばニューヨークのマーケットでは、フォトエディターとの出会い方が一番大きな課題で、それを必死に考えています。『International Center of Photography』の大学院の授業の中では、フォトエディターがよく訪れる場所、例えばバーなども授業で教えると聞いています。左から見せると嫌がるとか、そんなところまで教えるらしいです(笑)」

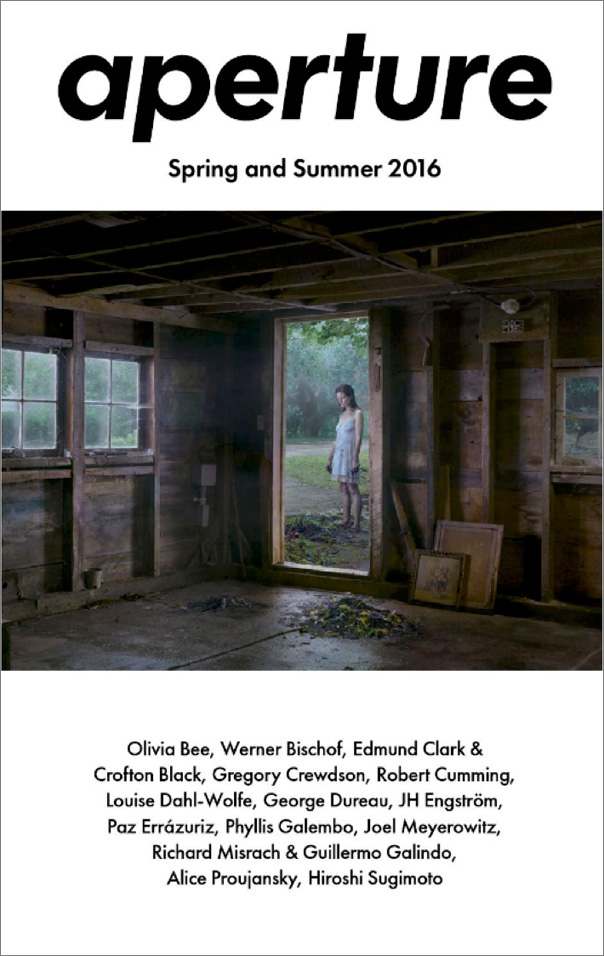

伊藤「ニューヨークのアパチュア・ファウンデーションは出版事業も行っており、多くの写真集を発売しています。ここにもフォトエディターがおり、提案には耳をかたむけてくれます。彼らも新しい作家や新しいテーマを探していますからね」

塚崎「メールや電話をして会ってもらうことはできるのですか?」

伊藤「会わない素振りはします。アパチュアに掲載されている写真家と友達になれば、方法を教えてくれるたり紹介してくたりする場合もあるので、コミュニティーに入り込むのは有効だと思います」

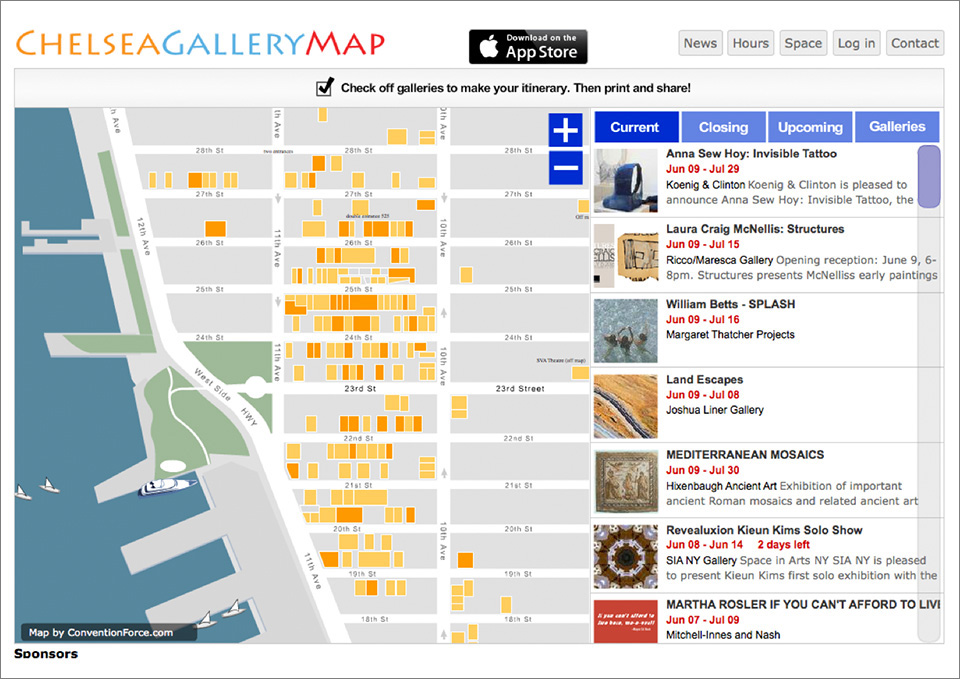

伊藤「こちらは、ニューヨーク・チェルシーの商業ギャラリーのマップ。ここだけで200を超える商業ギャラリーが集まっています。このうち写真を扱っているのは150以上。ウェブ上ではマウスオンすると、どんな展示をやっているかもわかります。このような商業ギャラリーにコンタクトするのも方法です。彼らも新しい作家を必死に探しています。作家のプリントが売れた場合の取り分は基本的に50:50。小さいギャラリーでも月の維持費は数百万ですから、売れる作家が必要なのです。日本の風土からくる独自の視点を持った作家は非常に注目されており、日本人のオーナーも何人かいます。毎週木曜日は、多くのギャラリーもオープンにしてワインを振る舞っていたりしますから、ニューヨークに行く機会があればいってみていただきたいです」

伊藤「これはMoMAに収蔵作品されている細江英公さんの作品です。商業ギャラリーでプリントを売るのは大きな価値ですが、ミュージアムコレクション作家となれば、商業ギャラリーでの価格も上がります。ですから、まずは自分のアート性をミュージアムのキュレーターに意識させるのも作戦の一つ。アートとして納得される作品と作者の意識が問われるのがミュージアム。自分の作品はおもしろいから誰か買ってくれないかな、というのは商業ギャラリー。この二つにはっきり別れています」

伊藤「様々な形で写真フェスティバルも行われています。ポートフォリオレビューに登録をすれば、出版社や広告のディレクターが作品を見てくれます。この7月4日からは『アルル国際写真フェスティバル』が開催され、ポートフォリオレビューも行われました。参加料は数万円ほど。旅費も昔ほどは高額ではないので、プロへの一つの方法になると思います。アルルのほか多くの写真フェスティバルが行われていて、それぞれレビューに参加するチャンスがあります」

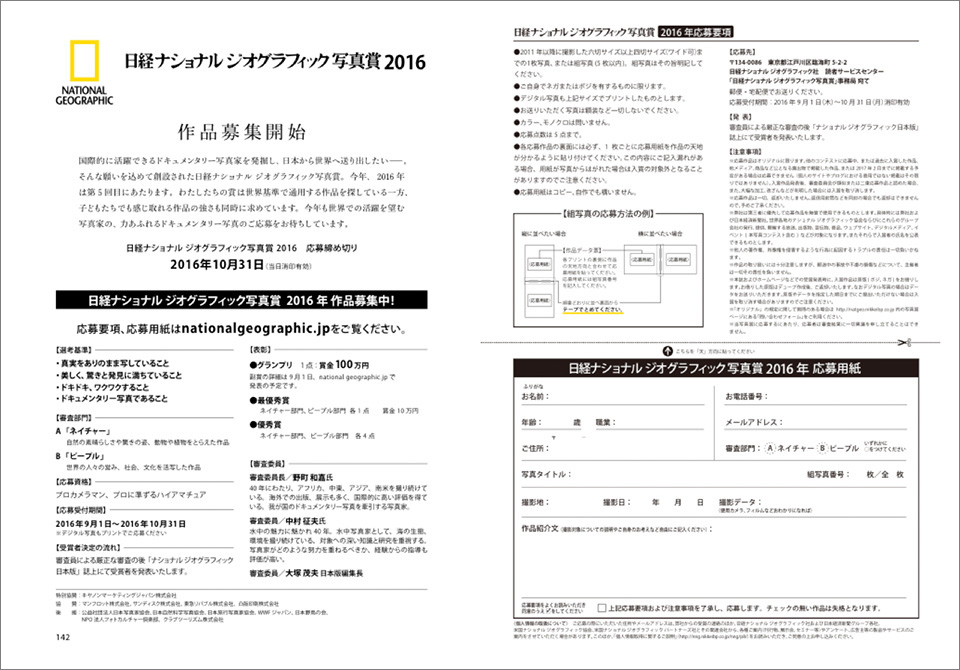

続いて「日経ナショナル ジオグラフィック写真賞」についてです。日本人作家をサポートする活動が行われています。

伊藤「『日経ナショナル ジオグラフィック写真賞』の第1回グランプリの副賞は、チェルシーの商業ギャラリー『スティーブン・キャッシャー・ギャラリー』での個展でした。2012年の第1回目は前川貴行さんが受賞されました」

伊藤「前川さんが取材を受けているところです。とても高い評価を受けています」

伊藤「2014年のグランプリ受賞者である写真家・竹沢うるまさんは、商業ギャラリーではなくて『Foto Care Gallery』という、販売会社のプロ向けギャラリーで個展を行いました。写真を売るためではなく、作家が写真業界の人間に接触する場所として最適だったからです。日本の報道機関からも取材を受けました。ニューヨークの出版社から竹沢さん写真集の国際出版のオファーを受け、決まりました」

伊藤「どのように作品をプロモートするかというと、イメージを確立するために大切な存在であるウェブサイトを作ることから始めます。日本ではファンとのコミュニケーションツールになっているウェブサイトですが、世界からの視点で見ると、その写真家を知らない人が見て、どのような写真家なのかを調べる貴重なツールです。そのため、かなり重要視して高品質のサイトにします。同時に多くのメディアとの接触を図るため広報作業にも力を入れています。BBCなどは世界各国語版ウェブサイトがあり、例えばスペイン語版で記事になると、ブエノスアイレスから問い合わせが来たりします」

塚崎「『日経ナショナル ジオグラフィック写真賞2016』は現在募集中ですね」

伊藤『10月末日が締め切りですので、ぜひご応募いただきたいです。重要なのはドキドキワクワクできる写真かということです。今日はさまざまな方法論をお話ししましたが、前提は自らが表現したいものを持っていなければいけないということ。ドキュメンタリーで例えるなら、この村は水が足りないなと感じたら、その様子を撮るのではなく、水の供給についての写真を撮る。独自の視点を持っていただきたいです」

塚崎「日本人は、良い物を作るということに労力はかけ評価もしますが、良い物を作ったのだから見つけてもらえるはず、分からない方が悪い、という傾向もあると思います。今はコンテンツがあふれる時代ですから、制作費よりもプロモーションの方が費用はかかるようになっています。良いものであることを伝える努力も不可欠ではないでしょうか」

伊藤「そうですね。プロの宿命だと思います。シャッターを切ったときから『人に見てもらいたいという』という気持ちがあるわけですから、どうやって人に見せるかというところはシャッターを切る努力の何百倍もの努力が必要でしょう。日経ナショナル ジオグラフィック写真賞の個展準備には、毎日改善を続けて6ヶ月かけました。頑張ってください。道はあります。保証はできませんが。私は、日本の風土から出た写真家がもっと活躍すべきだと常々思っています。そして、日本の写真家が活躍することで、世界の写真表現の可能性が広がっていくと思います。」

伊藤さんからの締めの言葉は印象的でした。