トークショーレポート

Talk Show Report

2024年9月20日(金)~9月23日(月・祝)、東京・渋谷ヒカリエにて「東京カメラ部2024写真展」が開催されました。開催期間中のイベントステージでは、人気フォトグラファー、写真業界関係者、歴代東京カメラ部10選などをお招きして、さまざまなテーマでトークショーが行われました。

9月23日(月・祝)に行われた東京カメラ部のトークショーでは、東京カメラ部10選 Kai Toko氏、SILK DRONE氏(SILK、micah)、高橋直哉氏、tsumizo氏にご登壇いただき、「【東京カメラ部2024写真展】カウントダウントークショー『この世界とともに。』」というテーマでお話しいただきました。

塚崎「みなさん、こんばんは。東京カメラ部代表の塚崎です。最後のトークステージであるカウントダウントークショーになります。今年の写真展のテーマでもある『この世界とともに。』について、スペシャルゲスト5名の作品を拝見しながら、お話を進めていきたいと思います。まず、登壇者のみなさまから簡単な自己紹介をお願いします」

Kai「宮崎を中心に九州の風景写真を撮っておりますKai Tokoです。本日はよろしくお願いします」

高橋「高橋直哉と申します。活動地域は東京近郊で、東京の街をぶらぶらしながら、いわゆるストリートスナップを撮っております。どうぞよろしくお願いします」

tsumizo「tsumizoと申します。よろしくお願いします。私は東京中心に、関東甲信越から北海道、九州まで主に風景撮影を撮っております。よろしくお願いします」

SILK DRONE/SILK「おそらく初のふたり組でございます。名前の通りドローンを使っておりまして、特に産業用の大型機、そしてマイクロドローンを使って作品制作をしております。活動地域広いんですけど、関東から東海地域辺りがメインでございます。よろしくお願いいたします」

SILK DRONE/micah「よろしくお願いいたします」

塚崎「最初にKaiさんの作品の方から見ていきたいと思います」

Kai「これは東京カメラ部10選に選んでいただいた作品で、宮崎県串間市の都井岬というところで撮影しました。夏の朝なので、日の出は5時半くらいだったため、自宅を出発したのは3時くらい、まだ真っ暗な中でした。途中、雨が降ってきてしまって、もしかしたら朝日が出るかも危ういんじゃないかなと思っていましたが、ちょうど日の出のときは雨が上がってくれて、そしてまさかの虹まで出てくれたという写真になります。最初は虹に気付かず反対側の雲と海に反射した光を撮影していました。ふと後ろを振り返ると虹が出ていたので、慌てて反対側の斜面に全力で駆け上がり、回り込んで撮影した一枚です。虹がいつ消えてしまうかわからない状況の中、ハラハラしながら撮ったのをよく覚えています。この馬は宮崎県の日本ではなかなか見られない野生の馬で、江戸時代は人間が管理されていたんですけど、藩が廃止されてからは都井岬で草などを食べて生活しています」

塚崎「これ野生なんですか。ちょっと驚きますよね。離島ではなくて宮崎にいるんですね」

Kai「天然記念物にもなっています。地域の方々が保護団体を作っていて、年に1回、害虫駆除をするために馬を一箇所に集める馬追いという行事があって、ボランティア参加を募っているようなので、興味がある方は参加してみてください。せっかくこのような恵まれた土地の近くに住んでいるので、こうして御崎馬の力強い姿とかわいらしさを撮り続けることができたらいいなと思っています」

塚崎「馬の部分にだけきれいに光が当たっていますね」

Kai「現像で強調してはいますけど、良い感じに光が差してくれて幻想的な一枚になりました」

塚崎「Kaiさんはいま働きながら写真を撮られているのですか?」

Kai「いえ、いま大学生です。獣医学科に通っており、将来は動物のお医者さんになろうと思っているので、こうして動物の入った写真で実際に選んでいただいて本当にありがたいことです」

塚崎「ついに大学生が東京カメラ部10選になるときが来ました。過去には大学院生はいらっしゃったと思います。Kaiさんは写真をはじめて何年くらいでしょうか」

Kai「父がカメラ好きだったこともあり、4、5歳から身近にカメラはありました。生まれ育ったのは自然に囲まれた田舎で、遊ぶものも少なかったため、父のカメラをオモチャ代わりにしていました。本格的にはじめたのは大学1年生になってからで、3年ちょっと経過したくらいだと思います」

塚崎「3年で10選ですよ。早いですよね。tsumizoさんは写真を撮りはじめて何年でしたっけ?」

tsumizo「44年になります!」

塚崎「これがデジタル時代です。よく学習の高速道路ができたと、わたしは言うんですけれど、YouTubeもそうですし、いろんなノウハウのものもそうですし、またカメラそのものの性能もそうですし学ぶスピードがどんどん速くなっています。センスがあればこういうふうになれるという例ですね。次の作品に移ります」

Kai「先に申し上げておきたいのですが、この打ち上げ花火の写真は比較明合成していて、手前の花火とは同じ時間帯に撮影したものではありません。ただし、同じ打ち上げ場所に合成しています。これはわたしの地元の花火大会の写真です。

わたしの地元は宮崎県でもっとも人口が少ない村で、いまの人口は1000人を切っているかもしれません。本当に田舎で、令和の時代なんですけれど、コンビニもなくて信号機も一基にしかないようなところです。そんな村で生まれ育った私にとって、この花火大会は特別な1日です。

この日は村外に出て暮らしている人たちも帰郷し、村全体が賑やかになります。人口が少ないぶん人と人との繋がりが深く、この花火大会のときも『おかえり』、『写真いつも見てるよ』と声を掛けていただけて、とても暖かいなと感じております。しかし、過疎化が進んでしまっている村であるため、花火大会の開催が難しくなってきています。私の10選作品展示のところにクラウドファンディング用のQRコードを置いていますので、よろしければご支援いただけるとありがたいです。

花火大会のいちばんの見どころはクライマックスのナイアガラです。こうして間近でナイアガラを見る機会がなかなかないと思うので、ずっと続いてほしい花火大会です。あと、山間部の地域なので、打ち上げ花火の音が響き渡ることから『やまびこ花火大会』と名付けられており、そこも魅力のひとつとなっています。

わたしがこうして東京でこの写真を紹介できることをとても嬉しく思いますし、今後も地元のために写真を撮り続けることができたらいいなと思っております」

塚崎「皆さん聞きましたか? この23歳の大学生が地元のことを思って、その地元をどう守ろうかという思いをここで伝えていると。このステージが終わった後、もしよろしければご支援をいただければと思います。村はなんというのですか?」

Kai「西米良村です」

塚崎「よろしければ検索してみてください。では、続いて高橋直哉さんお願いします」

高橋「ストリートフォトを撮っております。この東京カメラ部写真展の会場では、ストリートフォトに馴染みのない方もいらっしゃると思うので、今回は、ストリートフォトを楽しく見るためのヒントのようなものをいくつかご紹介できればと思っております」

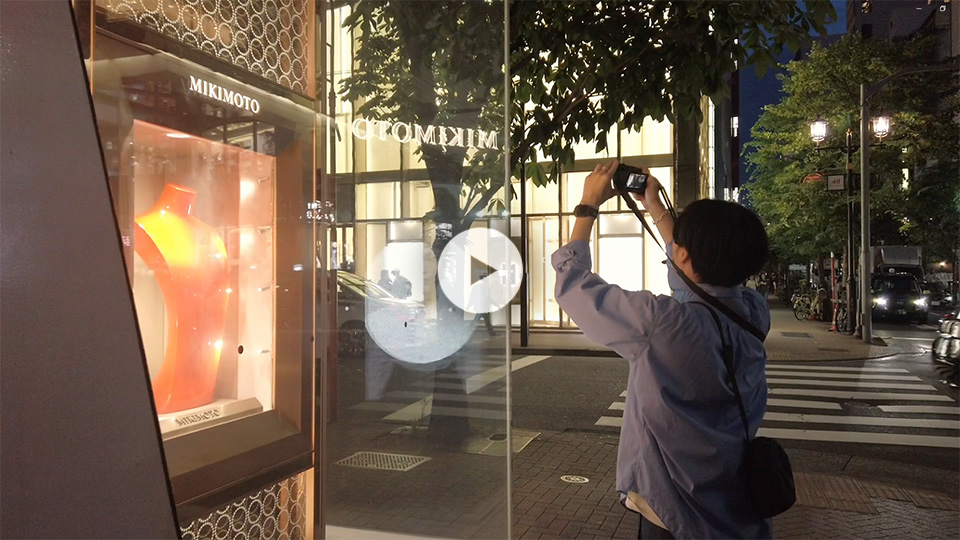

高橋「このような感じの写真を撮っています。いろんなアンテナを働かせながら、でも特別に準備しすぎることなく、街中をぶらぶら歩き、気づいたものを拾い上げていくような撮り方です。この写真は、なんといってもこの左側に写っている上半身だけの女性のディスプレイ映像ですね。これを見つけたときに、じゃあ下半身を足してあげようかと思ったわけですね。左側の女性のディスプレイが右側のガラスに反射して写り込んでいる瞬間に、タイミングよく人が重なるところを狙って撮っています」

塚崎「動画でどのように撮っているかを見ていただきたいと思います。このような環境です。角っこなんですね」

高橋「ディスプレイの映像がくるくると変わるんです。狙った上半身の女性の画像がディスプレイに表示されたときに、タイミング良く人が通るのは運だと思います。暗い状況だったため、黒いパンツの人が通っても写りづらく、白いパンツの方が通るのも運です。つまり、ディスプレイ、人、白いパンツと3つの運がタイミング良く重なった1枚だと思います」

塚崎「モデルさんに歩いてもらっているわけではないんですね」

高橋「自分の撮影のスタイルでは、友人知人などは一切登場しないです」

塚崎「ストリートスナップは肖像権の問題などが言われるようになり、撮るのは難しい時代にはなってきてはいるんですけれど、いまの街がどういう街であったのか、どんな服をどんな人が着ていたかなどは、誰かが残していかないといけないことです。たとえば、『昭和初期はこうだった』『明治時代はこんな様子だった』といったことが、昔の写真を通じて振り返ることができます。海外の方が撮影した明治時代の写真を見て『ああ、こうだったんだ』と感じられるのも、写真が残っているおかげです。

思い出は美化されがちですから、僕くらいの年代だと、昭和の頃は人情味があったとかキレイだったとか幻想を抱きがちです。しかし、写真を見返すと今と比べて町は汚いなとわかるわけです。町が汚かった頃の写真が残っているからこそ、当時の現実がどうだったかがわかるのです。いま写真を残しておかないと、何十年か後に、誤った記憶が真実として語られてしまいます。そういう意味でもストリートスナップには重要な意義があります。

また、ふだんの生活の中でちょっと見方を変えると、おもしろいものを発見できます。人を中傷するようなものを撮ることや、隠しているものを撮る卑猥な行為など不適切なものを撮ることとは別ですよ。クスッと笑えるようなものやかっこいいと思えるようなものを、見つけることができるのが写真の良さだと思います。この写真もそうですよね」

高橋「日常の中の奇跡とまではいかないけれども、潜んでいる偶然性みたいなものを1枚目では紹介させていただきましたが、とはいえ、写真をやっていると美しい光が撮りたくなるものです。この写真をどうして撮ったかというと、この男性にスポットライトが当たっているかのように光が射していて、背景は真っ暗になっています。このような条件は被写体が際立つ光線状況なのでいいなと思いました。

そしてもうひとつはこのカラフルなステッカーですね。このようなグラフィカルなもの、特に赤は前進色で前に出てくる効果があるので、このようなものを率先して狙っていきたいとは思っています。このふたつが自分の写真のスタイルでは大切なものですが、この写真にも先ほどのような偶然性がひとつ隠れています。それは、右上の三角形と肘をついているこの方の腕が作る三角形が完全に一致しているところ。右側に三角がふたつ、左側に丸がふたつで、それぞれがペアになっています。この掛け合わせが写真として面白さを生み出しています。

こうした構図や要素を見つける楽しみがあり、街にはそのような魅力的なものがたくさん溢れています。この会場内にもスナップ写真がいくつか展示されています。これが全てではないですが、こういった視点で写真を見ることが楽しさにつながるのではないかと思い、今回ご紹介させていただきました」

塚崎「写真を見るとき、ヒントがない中だと、これはどこに楽しみがあるんだろうと、パズルを解いていくようなおもしろさが味わえると思います。写真を見て『キレイだな』『感動的だな』と、それはそれでいい。『なんで撮ったんだろう』『どこがおもしろいだろう』と四隅まで見たり、組み合わせるものを探したりしはじめると、見つけたときにニヤッとするんですよね」

高橋「今回の会期中、何度かこの写真の説明をしたんです。三角形の話をすると、すごくリアクションしてくださる方も何人もいらっしゃって、ニヤリとしてしまいました」

塚崎「他にも何かないかなと探し出したりね。例えば、この写真でいえば、金髪、赤いステッカー、青いネオンで赤・青・黄になっていますよね?僕も写真を選ぶときは、そのような部分を見ています。これ何なんだろう?みたいに。そして気付きがあると、おもしろい。これがスナップの魅力だと思いますので、ぜひみなさんもスナップを楽しんでいただければと思います」

塚崎「続いてtsumizoさんお願いします」

tsumizo「東京在住で主に風景写真を撮っております。10歳から写真をはじめていま写真歴44年です。10歳で撮りはじめて写真歴が44年という方はいままで聞いたことはないですね。いまならデジカメやスマホもありますから家にカメラがあっても不思議ではない環境だと思いますが、当時はフィルムでしたから一眼レフが家にあるご家庭はそれほど多くなかったと思います。うちは父親がカメラをやっていたので、それを勝手に持ち出して撮っておりました。持ち出しても特に怒られることはなく、公園に持ち出したり、電車を撮りに行ったりしていました」

塚崎「フィルムは多くても36枚撮りですから、あまり撮ると怒られませんでしたか?」

tsumizo「いまのようにバシャバシャ撮るという感覚ではなく、何かを見つけたら撮る、1枚1枚を大切に撮っていたという記憶はあります。いまは1日で1000枚くらい撮ることもありますが、当時は36枚という制約があったので、考えて撮るという感覚だったと思います」

tsumizo「この作品は静岡県の南伊豆にある河津桜を撮影したものです。河津桜は本当に人気で、このように無人で撮れる場所はほとんどありません。写真の左側にある川の奥の通りがメイン通りで、こちら側は裏通り。しかし、ここも日の出前から人が来ているくらいの人気スポットですので、おそらくこのように無人の状態で撮るのは非常に難しいと思います。太陽が真ん中に出ていて、その光芒はもちろん、河津桜の鮮やかなピンク色と奥に続いていく道を撮りたかったです。この写真の彩度は国内では高すぎるじゃないかというご批判はたぶんあるのかなと自覚しておりますが、主に海外で好評だった1枚です。わたしが数えただけでも海外の500以上のアカウントにフィーチャーされました。自分で気付かないものもあるので、おそらく1000アカウントくらいはシェアされたんじゃないかなという作品で、わたしの代表作のひとつです」

塚崎「びっくりするぐらい海外と国内とで写真の趣味が違うんですよね。海外のサイトの場合、モノクロのシックなものと彩度が高く派手なもので人気を二分しています。日本だと受け入れられない写真が海外では大人気で、文化は日本とかなり違っています。tsumizoさんの写真は海外で受ける写真であったということですね」

tsumizo「わたしの知らないところで、ヨーロッパの新聞に無断で掲載されていたり、ヨーロッパ人向けの観光資料に使用されていたこともありました」

塚崎「我々も『Tokyo Camera Club』という海外向けのサイトでモノクロの写真をヨーロッパ向けに発信していますが、日本で人気が出ない写真が向こうでは人気で、こうも違うんだなあと感じています。ちなみに、日本だと背景がボケている写真が人気じゃないですか。あれを『ボケ』と言いますが、海外でも『Bokeh』と言うんです。それは海外ではボケという概念がなかったからで、それまでは『アウト・オブ・フォーカス』と呼んでいました。ピントが合っていないという意味ですね。パンフォーカスですべてにピントが合っている写真が海外では良いとされていて、ボケのある写真が良いというのは日本だけだったんですね。いまはそこも変わってきています。それでもわたしたちが知る限りでは、今でも海外ではパンフォーカスの人気のほうが高いです。結局のところ、何が正解ということではなく、文化の違いなんでしょう。それでは次の作品をお願いします」

tsumizo「福島県三春町にあります三春滝桜です。ご存知の方も多いかと思いますが、日本三大桜のひとつになっておりまして、樹齢が約1000年と言われています。1000年経ってもこれだけ見事な桜を咲かせる桜の寿命・生命力も去ることながら、1000年ものあいだ、地元の方々に愛され続けてお世話をされてきたことに、とても感動を覚えました」

塚崎「1000年ということは何世代ですかね。1世代は20から30年ですから、30世代くらいに渡っているんですね。これはすごいですね」

tsumizo「もともと、最初に訪れたときは三春滝桜を見に行く予定はまったくなかったんです。ひたち海浜公園から福島県の鶴ヶ城に向かっていたときに、高速道路上で三春という標識を見かけて、名前だけは知っていたので、引き寄せられるように行ってみたところ、満開の桜に出会えたというところに、またなんかこう運命的なものを感じました」

塚崎「1000年間もあり続け、人の想いを受け継いできたものがそこにあるということに、我々は物語を感じるじゃないですか。そして、わたしたちはその物語の中で生きていて、その物語を作るわたしたちが撮っている。だから、このような写真を撮ることができるんですよね。AIなどの出現を僕は決して否定していませんが、我々が生きている世界に存在している被写体を人間が撮るという行為は、AIが生成するものとは違うのかなと、こういう写真を見ても思う次第です」

塚崎「続いてSILK DRONEさん、お願いします」

SILK DRONE/SILK「SILK DRONEと言いまして、おそらくふたり組というのは東京カメラ部10選では初なのかなと思います。わたくしSILKとmicahのふたりでやっております。カメラマンとモデルというよりもふたりで作品を作っています。micahはレタッチもやるし、機材のメンテナンスもやる、僕よりもやってるんじゃないかというくらい、2人でやっております」

SILK DRONE/SILK「右側は今回10選をいただいた『星と契約した日』という作品でございます。ただ、今回説明をしたいのは左の作品なんですね。これはわたしたちの中では初期作品なんですけれども、『星と契約した日』の原型になった、昔々の、まだ作品とは呼べない時代の写真なんです。このとき、わたしたちは火を使ってそれをドローンから撮影していたんですよ。そのためmicahさんは危険物乙4の資格まで取って撮影に臨みました」

SILK DRONE/micah「手に持っているのは、消えかけた松明です」

SILK DRONE/SILK「松明はかなり危なくて、燃料使って燃やすタイプの松明の消えかけなんです」

SILK DRONE/micah「空に延びている光は、今回の10選に選出いただいた『星と契約した日』と同じ仕組みの光です」

SILK DRONE/SILK「要はですね、わたしたちの作風が切り替わった瞬間なんですね。松明の炎が消えかけて、上から新しい光が降ってきたその瞬間の作品なんです。お話ししたいのはここからです。実はこの作品も3年ほど前に、なぜか東京カメラ部さんにシェアをしていただいたんです。本当にありがとうございます。この訳のわからない作品をシェアいただいて、たぶんいいねは伸びないだろうなと思ったら本当に伸びなくて、それでもシェアをしてくださった塚崎さん、本当にありがとうございます」

塚崎「いやいや、おもしろかったんですよ。松明が消えて、それが空に上がっていくように見えたんです。たぶんこれはペンライトを放り投げたりしたのかなと思ったのですが」

SILK DRONE/SILK「本当に、この1枚から10選になるまでにはいろいろな方と関わりながら、助けていただきながら活動をしてきました。わたし自身は写真をはじめて11年くらいなんですが、最初はふつうの風景写真を撮っていて、ポートレートはとても苦手でした。人物撮影をするきっかけを与えてくださったのが、10選2015の浅岡省一さん。さまざまなところで助けてくださりました」

SILK DRONE/SILK「続いてもかなり昔の作品で、SILK DRONEとして初めて写真展に出したドローン作品になります」

SILK DRONE/micah「ドローンでありながら2億画素の印刷をおこなっていて、わたしの星座を模した作品となります」

SILK DRONE/SILK「という意欲作ですが、いまからたった3年前なのですが、時代や環境は全然違いました。いまでこそ僕らも頑張ってきた甲斐がありドローンの写真というジャンルも確立されてきましたが、当時はドローンで撮った写真なんか作品じゃない、反則だよ。ポートレートにドローンなんてないでしょ? というように言葉を言われてきました。もちろん、我々も言われることを承知で、覚悟して作品展に出した作品なんですよ。でも、ここで認めてくださった方がいらっしゃいました。世界的写真家、HASEO先生です。HASEO先生は合成やCGを一切使わず、一発で撮る創作写真というジャンルをずっと育ててこられた方です。我々の作品を見てボロクソに言われるかなと思ったんですが、逆にみんなの前で言ってくれました。審査員の先生にも言ってくれました。『ドローンだろうが何だろうが、どこから撮ろうが、カメラで撮ったものは写真であって、写真家が意図を持ってシャッターを押している限り、それは作品なんだ』とね。だから僕らにとっては活動が作品になった原点です」

SILK DRONE/SILK「いろいろな写真を撮られている方がいると思いますが、前例のないものを世の中に出すのって本当に大変なんですよ。何が大変かって言ったら、最初は認識されません。見たことがない写真は、他人には何も見えないんです。見たことがないと、視界からパッと消してしまうんですよ。

しかし、それがある程度認知されると、今度は厳しい意見や批判を受けることもあります。基本的な教科書はないので、その中でどうするかというと、自分たちを信じることです。『これで正しいのかな?』『これでいいのかな?』と悩むこともあります。何を言われるかはわからなくても、『これでいいんだ』と信じて続けていきます。

悪いことさえしなければ、絶対に支えてくれる人たちが出てきます。今日は前例のないものを作ろうとしている方たちが僕らのブースにたくさん来てくれましたが、本当に続けていけばわかってくれる人、支えてくれる人が出てきます。どこかのタイミングで必ず認めてもらえる瞬間が訪れるはずです。

先ほどの話じゃないですが、日本でウケる写真と海外でウケる写真は違います。ドローンなんてパンフォーカスの代表例ですが、出すところ、見る人によって受け取り方は違います。それはそうですよね。みなさん感性は違うんだから、認められるところで認めてもらいましょう。

HASEO先生からもそう言われ、東京カメラ部でも初期作品からシェアいただき、みなさまのお陰で10選にもなれたので、心からお礼を申し上げます」

塚崎「新しい試みが違法行為であれば我々も応援できませんし、違法行為ではなくとも著しくマナーに反する行為も、いままでは許されていたことも許されない時代だと思います。例えば、写真を撮るために何時間も場所を占有するような行為も、昔は10時間粘ってすごいね、などと賞賛されていましたが、いまはもう自慢話ではないですよね。やめましょう、次の人に譲りましょうよと。誰も来ない場所ならいいですよ。動物写真を撮るために山に篭もったなどはいいですが、観光地でほかにも撮りたい人がいる中で譲らないとかは違うと思うんですよね。

ですから、新しい技術を取り込んで、新しい表現方法を模索することは全然ありだと思うんですよ。まさにドローンを使うというのもそうですよね。

例えば、印象派の絵だって、先にチューブ式の絵の具という道具=技術が誕生し、後からそれを使った印象派が生まれました。それまで絵の具は各画廊で研究して作っていたんです。だから、先生に弟子入りしないと絵の具が手に入らなかったんです。しかも自分たちが作れる色に制限があって、その中で絵を描いていたために、色を作るために混色せざるを得ませんでした。その結果、色が暗かったんですね。でもチューブ式の絵の具が発明されて、新しい多様な色が出てきたことで、混ぜなくてもさまざまな色が使えるようになり、明るい色を使えるようになりました。印象派の絵は明るいですよね。あれはそういうことなんです。

そして、新しい技術であるドローンがSILK DRONEさんの作品を生んだわけです。我々はこのようなことを受け入れていきたいですし、ぜひみなさん応援をいただければと思います」

塚崎「時間も迫ってきましたので、最後のご挨拶をさせていただきたいと思います。まずご来場の皆様、本当にありがとうございます。まだ集計は終わってないですが、昨年度より多くの方にお越しいただいているようです。本当に心から感謝を申し上げます。そして、それは展示者のみなさまのおかげです。東京カメラ部には約575万人のファンがいますが、この方々はもちろん、会場にいらっしゃるみなさんも、別に東京カメラ部のファンではないと思います。ここに登壇されている方のファンだったり、展示作品のファンだと思うんですね。そういう方々が毎日何万枚も東京カメラ部に投稿してくださっています。いま東京カメラ部のデータベースには6500万作品があります。すごい作品数ですよね。大変に苦労して撮った大切な一枚一枚を投稿いただいて、我々はそれをご紹介することができて、それをみなさんで楽しんでいただいているわけです。代表して展示者のみなさまには感謝を申し上げたいと思います。

そして支援者のみなさま、ありがとうございます。スポンサーがいなければ東京カメラ部だけでこのような規模の展示はできません。わたくしたちは20数名の小さな会社です。わたしたち単体でヒカリエのような場所で大々的な写真展をやるなんてことは不可能です。ゴールドスポンサーのGoogleさんをはじめ、大手カメラメーカーがほぼ全社入ってくださっていたり、または自治体さんが入ってくださることで、これが支えられています。心から感謝を申し上げます。

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、コロナ禍の影響で、昨年までは控え室もなく、打ち上げもおこなえませんでした。その前年はオンライン展示になってしまいました。集まることもできなかったんです。ようやく今年、両方できました。みなさんにも大変喜んでいただけて、本当に良かったなと思ってます。また、来場されてる方の中にも投稿してくださってる方もたくさんいらっしゃると思います。みなさまが、もし来年出展者となった場合、同じようなことができるように努めてまいりたいと思っています」

塚崎「今回、写真展のこのテーマとして、なぜ『この世界とともに。』というものを掲げたかということを最後にご紹介させていただき、このクロージングセッションを終わりたいと思います。まず、東京カメラ部は『世界中のクリエイターに自由な発表の場をご提供することを通じて、世界中の感動を見つけ出して伝えて、世界中の人々の幸福を増進する』ことを目指しています。これは創業者であるわたしが、どうしてもやりたいと思ってやっているから、です。その中で大事なのは、世界中の感動を見つけるということ。これがなければ、その先に繋がらないからです。

いまは AI などが出てきており、それも大事なものだとは思うのですが、実際に生きている我々は、アルゴリズムで最適化された特定の価値観、思想に純化された生成された世界ではなく、多様な価値観や思想が混在をして実在するこの世界、この物語の中に、共に生きています。生成AIの中でわたしたちは生きてない。

物語を作るのはわたしたちですよね。我々人間が物語に登場する実際の世界をカメラで撮るんですよ。そうすると、これらの写真や動画の中には、世界の美しさや優しさだけではなく、醜さや忌々しさなど、いろんな汚いものもたくさん写ります。そういうものも含めた物語をカメラで撮ることで、わたしたちは、この世界をより深く、広く知り、この世界愛おしさにも気付いて、それを共有することができるんだと思います。

もちろん、想像上で作った映画や絵画でもある程度そういうことはできるでしょう。実際に映画を見て感動し、心を動かし、行動が変わることもあります。でも、やはり実際にあったものは違いますよね。ドキュメンタリーは映画とは何か違うものがあります。朝ドラだってそうですよね。あれが単純に作り物の物語だったら、あそこまで人の心を動かさないと思います。実際にいた人の話として聞くから、身につまされるわけですよね。戦争の物語だってそうです。実際にあったことだから、そこに思いを馳せることができるんだと僕は思っています」

塚崎「世界中に感動があって、それを見つけ出して伝え、我々はそれを共有し、その中でどうしたらこの世界を愛せるようになるかを考えて、僕たちは幸福になっていくのではないでしょうか。それができるのがカメラという道具であり、写真や動画であると思っています。そして、それを愛する人たちによって、より広く、その想いを伝えて広めることができると思っています。人口が減って厳しい大切な地元のこと、1000年の歴史がある桜のこと、ほんの街角の角っこにあるおもしろさを見つけること、新しい技術を使って自分が伝えたいことを表現することとか、そういうことをお互いに共有することができて、その感動が僕たちを幸せにしていくと思っています。だから、わたしは『この世界とともに。』というタイトルで写真展を開催させていただきました。この想いが少しでも皆さんに届き、明日からまた楽しいカメラがある暮らしを送っていただければと思います。この度はどうもありがとうございました」